内科

脳梗塞をはじめとする脳卒中や頭部外傷などによる運動・感覚障害、その他の後遺症に対してのリハビリテーションを専門スタッフとチームを組んで進め、家庭復帰・社会復帰を目指しています。また、脳卒中の再発予防の重要性からも、糖尿病などの生活習慣病、その他の内科慢性疾患の治療にも力を入れています。

主な対象疾患

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、頭部外傷、脳腫瘍術後、廃用症候群、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、非アルコール性脂肪性肝疾患

スタッフ紹介

| 氏名 | 役職 | 卒業年次 | 専門医資格など |

|---|---|---|---|

| 八木 規夫 |

|

昭和62年 |

|

| 楠 仁美 |

|

平成4年 |

|

| 早川 みち子 【非常勤】 |

昭和56年 |

|

回復期リハビリテーション病棟においては、クリニカルパスに基づいて医師のみならず病棟専従の療法士、MSW、看護師等のスタッフがカンファレンス、ミーティングを密にすることでリハビリテーションの効果を上げています。 また、平成20年度からは脳卒中地域医療連携を進め、急性期病院と連携し発症早期から専門的なリハビリテーションを開始できるように努めています。現在、東播磨脳卒中地域医療連携協議会と神戸広域脳卒中地域連携協議会に参加しています。地域連携により脳卒中発症から当院入院までに要する期間が短縮されてきました。これら地域以外の急性期病院からも当院の地域医療連携室を通してリハビリテーションが必要な方の入院受け入れを行っていますので、ご連絡ご相談ください。

現在、脳卒中の回復期リハビリテーションに関しては、脳神経内科、リハビリテーション科と協力して診療しています。毎週水曜日に回診を協同して行い、よりよいリハビリテーションをセラピストとともに検討しています。また、下記のように摂食嚥下の検査も増加しており、定期的に言語聴覚士、管理栄養士、看護師を交えて読影会、カンファレンスを行い治療に生かしています。

回復期リハビリテーション以外の診療内容

脳卒中の方は、基礎疾患として、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動、虚血性心疾患などを合併されていることが多く、内科的な各種検査により重症度を評価し、生活指導や治療強化を行い、脳卒中の再発予防に努めています。糖尿病をはじめとする生活習慣病の治療には、食事や運動など日常生活全般に関わることが多く、患者さん自身やご家族が、病気のことを正しく知ることが非常に大事です。当院では医師、栄養士、看護師、薬剤師、理学療法士が協力して、基本的なテーマを設け「生活習慣病を学ぼう会」を定期的に開催しています。患者さん・ご家族の皆様が、主に糖尿病を中心として疾患の理解を深め、健康の維持、治療に役立てていただいています。

この他、一般内科・循環器疾患の検査も行っています。心臓・頚動脈・腹部の各種超音波検査や術前の心機能検査なども、実施しています。

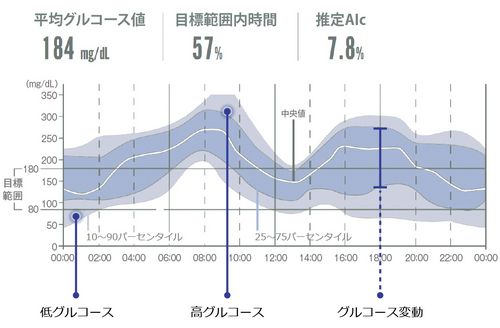

糖尿病については2014年度から持続グルコース測定ができるようになりました。2017年度からは自己血糖測定による補正が不要な「FreeStyleリブレPro」(図1)が使用できるようになりました。15分おきの皮下のグルコース濃度を14日分記録でき、1日の血糖のパターンを知ることにより治療に役立てられます。

左の500円玉くらいの大きさのセンサー(図1の左)を二の腕後ろに貼りつけて、14日間のデータを記録します。14日後に右の機械をかざして読み取ります。読み取ったデータは図2のように連続した値としてパソコン上で表示することができます。また、1日ごとのデータも出せるので、日ごとの食事、運動、お薬の影響をわかりやすく知ることができます。

また、2020年度より「FreeStyleリブレ」がインスリンの頻回注射を行っている患者さんでは、保険適応で使用できるようになりました。「FreeStyleリブレ」は図3のように患者さんがご自宅でも使用できるようにデザインされています。読み取り機をセンサーにかざすと、その時の皮下のグルコース値が表示されます。

2013年4月より、神戸市立医療センター西市民病院を中心とした Kobe DM net(神戸糖尿病連携パス)の稼働に伴い、糖尿病の地域医療連携にも参加しています。地域連携室を通じてご紹介ください。

さらに2014年度から栄養指導室室長を中心として、栄養サポートチーム(NST)の活動を本格化して定期的に栄養カンファレンス・回診を行っています。2018年度からは栄養指導室は栄養管理部になり、回復期リハビリテーション病棟には管理栄養士が配置されています。カンファレンスにも参加し、リハビリテーションに必要な栄養管理を積極的に行っています。

糖尿病教育入院のお知らせ

糖尿病は慢性的に血糖の高い状態が持続する病気で、治療せずに放置しておくと合併症が進行し神経や腎臓、眼の網膜などをはじめ様々な臓器に障害がおきてきます。そのため、手足のしびれや体のむくみ、視力の低下などの症状が出現し、動脈硬化の進行により脳卒中(脳梗塞・脳出血)や虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)、下肢の血流障害などの病気が引き起こされます。このような糖尿病の合併症を予防するためにも、糖尿病がどのような病気かを早期から理解し、現在の合併症の程度を把握しながら今後の治療方針を立てていくことが大変重要になります。

当院の糖尿病教育入院では ①糖尿病がどのような病気であるのか、糖尿病に関する知識の習得 ②現在の糖尿病の病状(合併症の程度)把握のための検査 ③悪化した血糖改善目的のための内服薬の調整やインスリン導入など行います。患者さんが糖尿病を持ちながらでも安心して生活していただくために必要な知識と、様々な状況への対応を入院中に紹介させていただきます。

糖尿病教育入院のコースについて

入院期間は1週間コースと2週間コースがあります。

| 1週間 コース |

|

|---|---|

| 2週間 コース |

|

患者さんの御希望にあわせて入院期間は選択できますが、入院期間の選択は以下の様なことを参考にしてください。

- 1週間コース選択

-

- 初めて糖尿病を指摘され、糖尿病の知識や対処法を学びたい方

- 合併症の進行程度をチェックしたい方

- 2週間コース選択

-

- 血糖のコントロールが悪化して、合併症のチェックをしながら食事療法や運動療法、薬物療法を見直し血糖改善を図りたい方

- 内服薬の調整やインスリンの導入をして血糖を改善したい方

- 1日の細やかな血糖変動を把握し、生活習慣の見直し、薬剤の効果を確認したい方

糖尿病教育入院についてお問い合わせ先

- 糖尿病教育入院のご希望の患者さん

- 医療福祉相談室(電話:代表078-927-2727)までご連絡ください。

- 医療機関の方

- 当院地域連携室(下記)までご連絡ください。

地域医療連携室:電話 078-925-9264(直通)/FAX 078-925-9362(直通)

糖尿病教育入院のパンフレットは当院1階会計前の相談窓口にございますので、ご自由にお取りください。

当院実績

2024年度 検査実績

| 心エコー検査 | 676件 |

|---|---|

| 腹部エコー検査 | 53件 |

| 下肢血管エコー検査 | 544件 |

| 頸動脈エコー検査 | - |

| 嚥下造影検査(脳神経内科・リハビリテーション科と共同) | 33件 |

| 嚥下内視鏡検査(脳神経内科・リハビリテーション科と共同) | 27件 |

| ホルター心電図検査 | 52件 |

| 心肺運動負荷試験 | - |

2024年度 処置実績

| 胃瘻カテーテル交換 | - |

|---|

2024年度 入院患者内訳

| 入院患者数(主病名) | 72人 |

|---|---|

| 脳梗塞 | 39人 |

| 脳出血 | 16人 |

| くも膜下出血 | 4人 |

| 頭部外傷 | 9人 |

| 廃用症候群 | 2人 |

| 糖尿病 | 2人 |